بقلم: حسين إبراهيم – كاتب صحفي لبناني

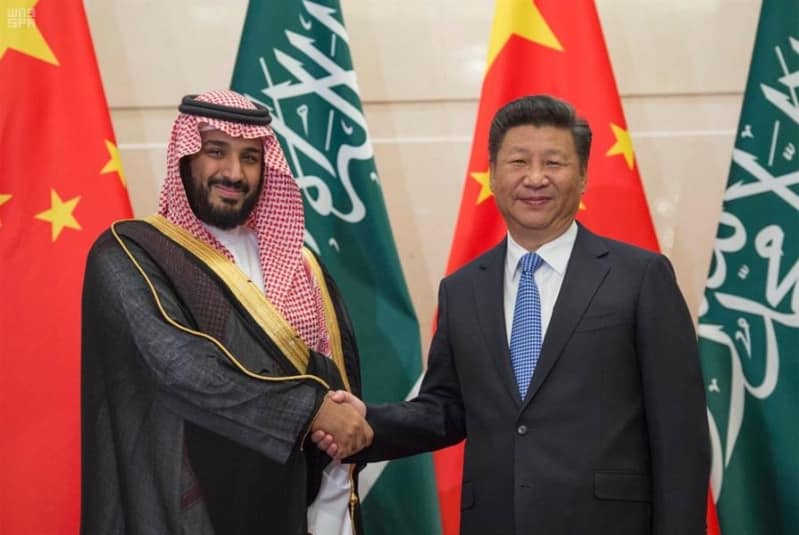

لم يكلّ السعوديون أو يملّوا من ضرْب مواعيد متكرّرة لزيارةٍ للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الرياض، سرعان ما يتّضح أنها غير صحيحة.

تتعاطى بكين مع هذه المسألة بغموض مقصود، ربْطاً بما تريد أن تُحقّقه لها في إطار محاولتها كسْر الهيمنة الأميركية على العالم، ولا سيما على منابع النفط.

في حين يسعى وليّ العهد السعودي، في المقابل، لاستخدام الزيارة للتلويح بـ«بخياراته الأخرى» إزاء احتمال التخلّي الأميركي عن حماية النظام، أو محاولة عرقلة صعود محمد بن سلمان إلى قمّته.

لا تبرّر الاستماتة السعودية لاستقبال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في الرياض، إلا الحاجة الماسّة لدى وليّ العهد، محمد بن سلمان، إلى توظيفها في الصراع المفتوح مع إدارة بايدن.

ولعلّ ما يعزّز هذه الحاجة اليوم أيضاً، قصور نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس عن تحقيق الانتصار الذي كانت تأْمل به المملكة للجمهوريين، الذين كان أداؤهم بقيادة الرئيس السابق، دونالد ترامب، دون المتوقّع، على رغم موجة السخط التي حاول السعوديون إثارتها ضدّ إدارة بايدن الديموقراطية في واشنطن من خلال رفْع أسعار النفط العالمية، التي أشعلت بدورها تضخّماً كبيراً في أميركا.

لكن شيئاً ما حال حتى الآن دون إتمام هذه الزيارة التي ضربت الرياض مواعيد متكرّرة لها خلال الأشهر الماضية، ولاقت صدّاً صينياً، وصل في إحدى الحالات إلى نفْي مباشر لإعلان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في منتصف آب الماضي، أنها ستتمّ خلال أيام. بدا هذا الصدّ نابعاً من عدم رضا بكين عن ترتيبات الزيارة والنتائج المتوقَّعة منها.

وحتى بعد إعلان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، خلال «قمّة المناخ» في شرم الشيخ قبل أيام، عن موعد جديد، في الأسبوع الثاني من كانون الأول المقبل، لم يؤكد الصينيون ذلك حتى يوم أمس، بل إن ناطقاً باسم الخارجية الصينية كان قد قال، قبل أسبوع فقط، عند سؤاله عن تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» عن زيارة شي، إنه لا علم له بها.

صارت استضافة الرئيس الصيني، إذاً، أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى السعوديين، بعد الانتخابات النصفية التي أظهرت نتائجها، مِن بين ما أظهرت، أن العداء للسعودية قوي جداً في الولايات المتحدة.

فعلى رغم أن الجمهوريين اقتربوا من السيطرة على مجلس النواب، ولو بفارق ضئيل، إلا أن ما هو مؤكد أن الانتخابات الأخيرة مثّلت انتكاسة لدونالد ترامب، فرس رهان ابن سلمان، بعد أن حمّله الكثير من الجمهوريين مسؤولية الفشل في قيادة «موجة حمراء» لاكتساح مجلسَي الكونغرس، تمهيداً للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024، بدعم من السياسة النفطية للرياض، ما يعني عملياً نهاية ذلك الرهان.

ولا سيما وأن ترشيح الحزب الجمهوري لترامب نفسه إلى الرئاسة صار موضع شكّ. وهذا يعني أن ابن سلمان سيصير وجهاً لوجه مع الديموقراطيين وكارهيه من الجمهوريين، وأن سنوات عجافاً سيعيشها في إطار الصراع مع الساسة الأميركيين الذين لم يَعُد غالبيتهم مقتنعين بلزوم حماية النظام السعودي، وخصوصاً تحت حُكم وليّ العهد، وفي الوقت الذي ما زال فيه التهديد الأميركي قائماً بمعاقبة الأخير على ما قام به في أوبك+.

ومن هنا، تزداد حاجة السعوديين إلى «الخيارات الأخرى» التي كان ابن سلمان لوّح بها، قاصِداً روسيا والصين. لكن الصينيين ليسوا مستعدّين لتقديم مِثل هذه الخدمة مجّاناً للسعوديين، ولعلّ ما تَقدّم هو سبب عدم حصول الزيارة حتى الآن، في انتظار أن يتأكّد الصينيون من الحصول على ثمنٍ يبرّرها، أي أن تُمثّل إضافة استراتيجية بالنسبة إلى بكين في الصراع مع واشنطن بالذات.

يريد السعوديون للرئيس الصيني أن يكون «ترامب الجديد»، حتى في الشكل، من خلال الاستقبال الحافل الذي أعدّوه له، والذي يُقارَن، بحسب الكلام السعودي، بزيارة ترامب وعائلته إلى المملكة في مطلع عهده عام 2016، حيث أُغدقت على الأخير الهدايا الشخصية والسياسية، من خلال عقود الأسلحة المليارية التي وُقّعت خلالها، مقابل مشاركته في رقصة «العرضة».

فما الذي ستُقدّمه الرياض حتى تَقبل الصين بأن تكون صورة رئيسها في السعودية، جزءاً من الصراع مع الإدارة الأميركية لتثبيت حُكم ابن سلمان لسنوات طويلة قادمة؟

ستكون الزيارة، في حال إتمامها، حدثاً أساسياً من نوع دخول الصين إلى قلْب منابع النفط في الشرق الأوسط، التي ما زال النفوذ فيها حكراً على الأميركيين منذ عشرات السنين، ويمكن بنتائجها أن تؤدّي إلى تعديل في الموازين الاستراتيجية في المنطقة.

لذا، يصبح السؤال المطروح: إلى أيّ مدى يمكن لنظام ابن سلمان تحمُّل تبِعات استفزاز من هذا النوع للولايات المتحدة، لا سيما إذا ما اقترن بإجراءات مِن مِثل بيع النفط للصين، وهي أكبر مستورد للنفط السعودي، باليوان، وفق ما سبق أن لوّح به السعوديون في ذروة الخلاف مع إدارة بايدن؟

إذا كان ثمّة خلاف كبير بين الجمهوريين، وتحديداً جناح ترامب، وبين الديموقراطيين حول العلاقة مع السعودية، فإن النظرة الأميركية إلى زيارة شي إلى المملكة ليست نظرة حزبية. فكلا الحزبَين يَعتبران الصين التهديد الأوّل لأميركا، فيما الخلاف ينحصر في كيفية مواجهة هذا التهديد.

لذا، فمن الطبيعي أن تستفزّ تلك الزيارة الأميركيين كلّهم، ولا سيما إذا ما تمّ التوصّل خلالها إلى اتّفاقات من شأنها أن تؤذي المصالح الأميركية.

ومن الواضح أن الرئيس الصيني، العائد بقوّة بعد المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الذي انتخبه لولاية ثالثة، يحلم بأن يكون الشخص الذي يكسر الهيمنة الأميركية على العالم.

ولذا، لا يفوّت فرصة لانتزاع أيّ منطقة من براثن النفوذ الأميركي. ولم يكن اللقاء بينه وبين بايدن، في بالي أوّل من أمس، سوى تذكير بسيط بما تتطلّع إليه بكين، وتعمل له بهدوء الواثق من أن الزمن والمثابرة وحدهما كفيلان بقلْب التوازنات الدولية لمصلحتها كقدَر لا يُردّ.

إذ تحدّث خلاله عن أن «لقاءنا اجتذب أنظار العالم كلّه»، واضعاً بلاده في موقع متقدّم في صياغة السياسات العالمية الجديدة، ارتكازاً إلى ما حصل بعد حرب أوكرانيا – التي لا تخفي بكين ميْلها إلى جانب موسكو فيها – بصفتها حرباً غير مباشرة بين أميركا والغرب عموماً من جهة، وروسيا من جهة أخرى، معتبراً أن «العلاقات الصينية الأميركية الحالية في موقف حرج» ويتعيّن إصلاحها.

ستؤدّي زيارة شي للمملكة، في حال إتمامها، إلى مزيد من التوتّر في العلاقات السعودية – الأميركية، وستَخرج أصوات تطالب بالانتقام من ابن سلمان. وسواءً اتُّخذت إجراءات عقابية فورية أم لا، فالأكيد أن حساب وليّ العهد المفتوح في واشنطن سيكبر.

خاصة وأن إدارة بايدن تَدرس بالفعل الإقدام على خطوات انتقامية ضدّ الرياض بسبب دفْع الأخيرة القوي في أوبك+ إلى خفْض إنتاج النفط مليونَي برميل يومياً، ما أدّى إلى رفْع كبير للأسعار، وتسبّب بأضرار ليس للاقتصاد الأميركي فقط، وإنّما أيضاً للهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي.