د. منصور الرحابي

خاص: لا أهتم بل لا أثق في كثير من أطروحات الصحافة، ومدوني مواقع التواصل، لكن المثير فعلاً للكتابة ما يدور في بعض المنتديات أو المجالس من جدل -ربما كان عقيمًا أحيانًا- مفاده: لماذا لا نطبّع مع اليهود في فلسطين ونحبهم؟! بدليل أن النبي ﷺ قد تعامل مع اليهود، وباع واشترى، بل صالحهم في المدينة!! وصالح كفار قريش في مكة في المعاهدة المعروفة بـ(صلح الحديبية)!! وبالتالي فالتطبيع سائغ شرعًا.

هذا السؤال إشكاليته العميقة الخلط بين الأوراق، وعدم التفريق بين الملح والسكر بجامع البياض في كل منهما، أو التمرة والجمرة بجامع الجرس الأذني في المفردتين.

حسنًا.. ثمة أربعة مقامات في هذا الباب هي: (الحب والبغض، والمعاملة من عدمها، والصلح والموادعة، والتطبيع والاعتراف بدولة اليهود). إذا عُرفت وبان الفرق بينها زال اللّبس:

المقام الأوّل: الحبّ أو البغض:

وهذا الشّعور النفسي قد أحكمته الشريعة، فبينت ما يجب حبّه، وما تجب كراهيته، وما بين ذلك من استحباب أو جواز، وهذا باب عُرف عند السلف والخلف بباب (الولاء والبراء)، وبخصوص اليهود فالقرآن والسنة مليئان بوجوب بغضهم وتحريم مودتهم: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَتَّخِذُوا اليَهودَ وَالنَّصارى أَولِياءَ بَعضُهُم أَولِياءُ بَعضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم فَإِنَّهُ مِنهُم إِنَّ اللَّهَ لا يَهدِي القَومَ الظّالِمينَ﴾ [المائدة: ٥١]، ولا تجد حرفًا واحدًا في الوحيين يشي بحبهم أو موالاتهم، الموالي والمعادي منهم سواء في أصل الكراهية لا في مضاعفاتها، وما قد يُثار من كون الإسلام لم يحرم محبة الأب والأخ الكافرين ونحوهما من ذوي الأرحام، وقد أباح الزواج بالكتابية، والزواج من آثاره الحب. فجوابه: أن هذا الحب فطري غريزي، والمحرم هو الحب الديني الشرعي، فيحب الوالد لأبوته، ويكرهه لكفره. ثم إن هذا استثناء لا أصل، فالأصل كراهية الكفار وبغضهم، ويستثنى منه ما كان جاريًا على الفطرة كحب الوالدين، ونحوهما من ذوي الأرحام، أو من أحسن كمن أنقذ من غرق أو حرق ونحو ذلك، وهذا الاستثناء لا يعود على أصل القاعدة بالنقض، وقد يجتمع في الشيء الواحد أمران: حبٌ وكراهية، كحال الدواء للمريض يحبه لكونه سببًا في علاجه، ويكرهه لمرارته.

وللإحاطة فإن عقيدة الحب والبغض موجودة بالمقابل عند المتدين من هؤلاء، فإنه يتعامل مع المسلم بهذه العقيدة أيضًا: ﴿وَلَن تَرضى عَنكَ اليَهودُ وَلَا النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم﴾ [البقرة: ١٢٠].

المقام الثاني: التّعامل مع اليهود والنصارى يكون باللين أم بالغلظة؟! وهل تجرى عقود البيع والشراء معهم أم أن ذلك لا يجوز؟

وهذا باب أوسع من سابقه، وقد بيّنت آيتا الممتحنة حالتي الإقدام أو الإحجام في معاملة الكفار عمومًا -ومنهم اليهود- فقال تعالى: ﴿لا يَنهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَم يُقاتِلوكُم فِي الدّينِ وَلَم يُخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَن تَبَرّوهُم وَتُقسِطوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطينَ * إِنَّما يَنهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلوكُم فِي الدّينِ وَأَخرَجوكُم مِن دِيارِكُم وَظاهَروا عَلى إِخراجِكُم أَن تَوَلَّوهُم وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمونَ﴾ [الممتحنة: ٨-٩]، فمن كان منهم مُسالمًا غير معاند ولا محارب فالأصل حسن معاملته، وإباحة التجارة معه، بخلاف المحارب فلا تجارة ولا لين معه، هكذا تقول الشريعة ثم القوانين الدولية، فالنبي ﷺ لم يتعامل مع المحاربين ببيع ولا شراء، ولم يتبادل المصالح التجارية معهم حال حربهم، بل حتى في فترة الصلح معهم.

المقام الثالث: الصلح والمصالحة، أو ما يسمى بالموادعة أو المتاركة أو المهادنة للكفار:

وهذه عدة مسميات لمعنى واحد، والمراد بها: إيقاف الحرب الدائرة بشروط يتفق عليها الطرفان، مع الاحتفاظ بالحق الأصلي في كون الأرض للمسلمين، وأن العودة للقتال منوط بالقدرة، ويقوم بهذا الصلح من له الحق فيه من كونه إمامًا للمسلمين، أو خائضًا مباشرًا للحرب، أو مغصوب أرض، أو أهل حل وعقد، وسواء كان الصلح مؤقتًا بمدة أو كان مفتوحًا، فإن المؤقت ظاهر أمره، وأما المفتوح غير المؤقت فإن له غاية حتمًا عند القائلين به؛ لأن الوعد الدائم بعدم المقاتلة تعطيل دائم لشريعة الجهاد، ولا قائل بذلك من علماء المسلمين، كما حكى الاتفاق على ذلك ابن القيم في أحكام أهل الذمة (2/ 876).

المقام الرابع: التطبيع والاعتراف بدولة لليهود في الأقصى وما حوله:

والمراد بذلك: الإقرار بأحقية اليهود في فلسطين، وأن احتلالهم لهذه الأرض أمر طبيعي من حقهم فعله، وأن دماء المسلمين التي سالت من سبعين سنة هدر لا قيمة لها، وأن من عادى اليهود المحتلين فهو صاحب الذنب، وأن المقاومة إرهاب، وأنه يجب الرضوخ لدولتهم، وحب مواطنيهم.

وتحرير المقامات الأربع يجلّي الموقف من اليهود المحتلين في فلسطين:

ففي المقام الأول: هم من جملة اليهود الذين أمرنا ببغضهم وعدم موالاتهم.

وفي المقام الثاني: هم من المعادين المحاربين الذين نهانا الله أن نتولاهم أو أن نتعامل معهم.

وأما المقام الثالث: فإنه يجوز الصلح معهم إذا تحققت الشروط التي ذكرها الفقهاء، فقام به من هو أهل له، وكان للمسلمين فيه مصلحة ككونهم ضعفاء، أو يرجون إسلام الكافرين ونحو ذلك، ويكون الصلح ماضيًا ما لم ينقض العهد من الكفار، وعندما صالح النبي ﷺ كفار قريش صيغت الشروط في المعاهدة وكان من بينها المدة، ولما نقضوا الصلح دخل مكة فاتحًا، وأهدر دماء أربعة رجال وامرأتين، وقال: “اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ”. رواه أبو داود (ح/2683)، والنسائي (ح/، 4067).

وفي المدينة لما صالح اليهود واشترطت الشروط فنقضوها أجلاهم في واقعة تفوح عزة وعلوًا، قال الله: ﴿هُوَ الَّذي أَخرَجَ الَّذينَ كَفَروا مِن أَهلِ الكِتابِ مِن دِيارِهِم لِأَوَّلِ الحَشرِ ما ظَنَنتُم أَن يَخرُجوا وَظَنّوا أَنَّهُم مانِعَتُهُم حُصونُهُم مِنَ اللَّهِ فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِن حَيثُ لَم يَحتَسِبوا وَقَذَفَ في قُلوبِهِمُ الرُّعبَ يُخرِبونَ بُيوتَهُم بِأَيديهِم وَأَيدِي المُؤمِنينَ فَاعتَبِروا يا أُولِي الأَبصارِ﴾ [الحشر: ٢].

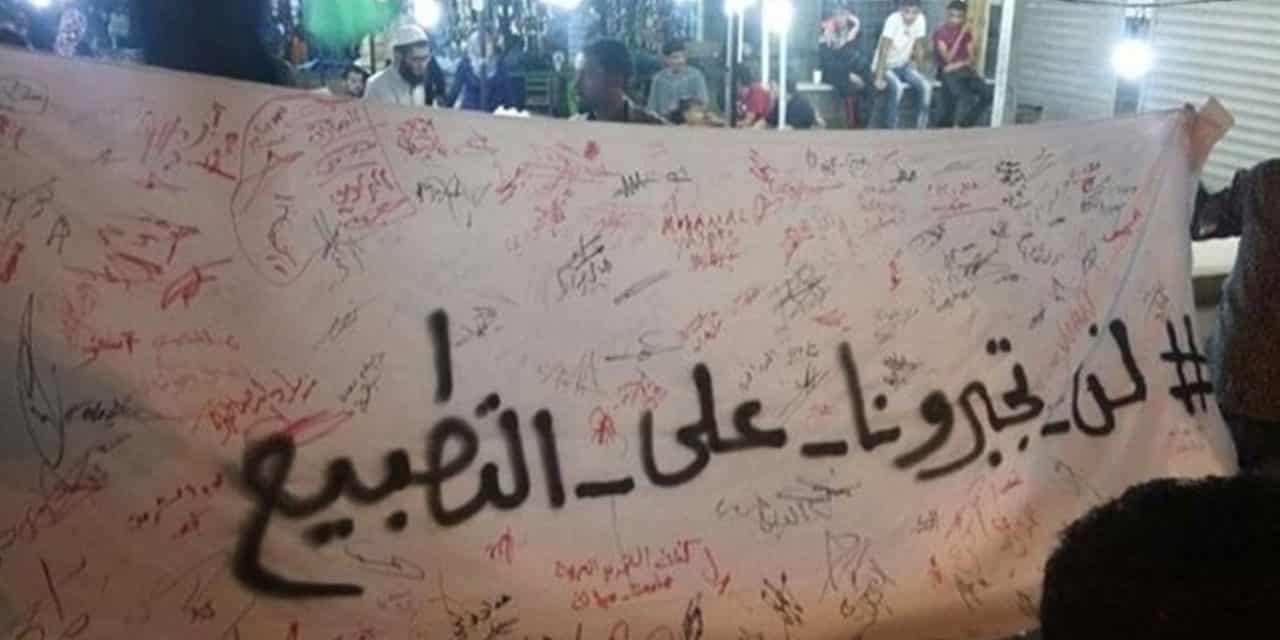

وأما المقام الرابع وهو: التطبيع الذي يراد إبرامه، ويحشد الإعلام لإقناع الناس به، من الاعتراف بدولة إسرائيل، وأن الأرض أرضهم، وفتح السفارات معهم، وقيام العلاقات الاقتصادية وسواها؛ فقد أجمع العلماء ومن بعدهم كل العقلاء على تحريمه، وأنه خيانة للأمة، وانتكاس في الفطرة، فحتى البهائم والعجماوات تقاوم عند الاعتداء، وتجتهد في صد الأعداء، ولو تنازلت يومًا لضعفها فإنها تنتظر الفرصة للانقضاض ورد النصاب إلى أهله.

ونقطة الختم: التمرة تمرة والجمرة جمرة، والأمر كما قال البشير الإبراهيمي: “كارثة فلسطين من أعمق الكوارث أثرًا في نفوس المسلمين الصادقين”. (آثاره 4/ 393).