بقلم/ ناصر العربي

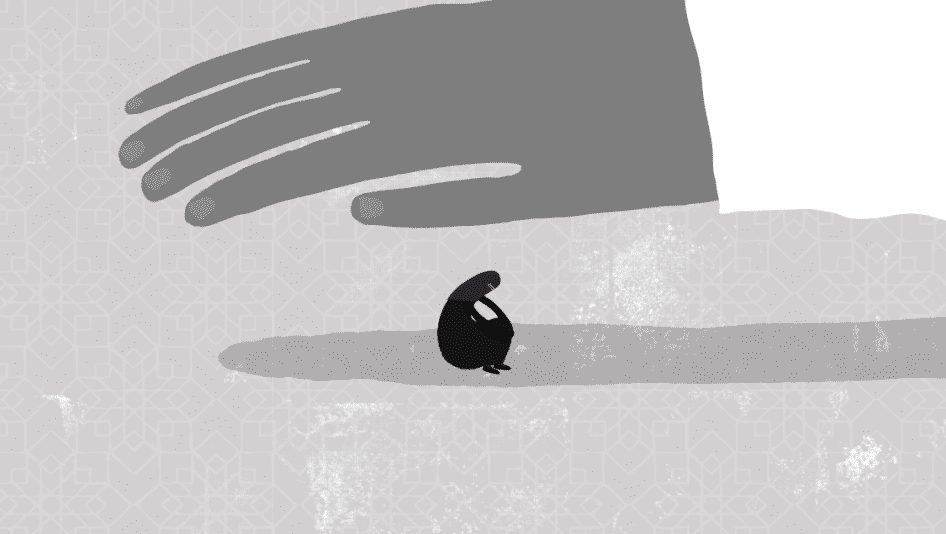

الاستقرار السياسي لأي مجتمع هو غاية وأمنية يرغب بها كافة الناس، خاصة من عرف ويلات الفوضى، وخراب الأوطان وبؤس الحروب. فهو بوصلة للباحثين عن وطن جديد يستقرون فيه، في حين تفتقره البلدان التي يعيش أهلها في خوف ووجل مستمر، وهم تحت أقدار الزمان وظروف الواقع الذي لا يستطيع أحد أن يتنبأ بتحولاته ومفاجأته. في وطننا العربي يمسي المواطن/ة وهو بحق لا يعلم هل سيفتح جفنيه على أصوات زوار آخر الليل من الأجهزة الأمنية القمعية، أو على قاذفات الكيماوي الأسدي الروسي، أو على غيرها من المفاجآت المباغتة.

تعتقد الأنظمة التسلطية في المملكة العربية السعودية، والدول النفطية الخليجية، أن وضعها السياسي مستقر، ودائما ما يصرح بعض مستشاري هذه الأنظمة بأن الأمور تحت السيطرة. والحقيقة وهي إن كانت تحت السيطرة النسبية، فهي سيطرة اللحظة الراهنة فقط، حيث قصر النظر والتعامل مع اللحظة هو أقصى ما يطمح له النظام الاستبدادي.

تشير أستاذة العلوم السياسية في جامعة ميشيجان إريكا فرانتز في كتابها “السُلطوية ما يجب أن نعرفه”، أن هناك عددا من العوامل التي تساهم في استقرار الأنظمة التسلطية: كالتنمية الاقتصادية، والنمو الاقتصادي، والموارد الطبيعية، في حين تساهم الاحتجاجات والنزاعات الأهلية في زعزعة النظام السلطوي. ترتكز الأنظمة السلطوية على العوامل الثلاثة الأساسية التي حددتها فرانتز، فهي بمثابة صمام الاستقرار الوهمي اللحظي.

أحدثت مداخيل النفط والتوازنات التنموية التي حدثت خلال العقود السبعة الماضية في السعودية نوعا من الاستقرار والتنمية في المناطق الحضرية، والبنية التحتية الأساسية في الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة. فقد تم استخدام جزء من ريع النفط في التنمية الإقتصادية، و أيضا في وضع استراتيجيات القمع والسيطرة الاجتماعية التي تظهر النظام الملكي السلطوي كنظام صامد ومستقر.

لكن هذا تصور مخادع، حيث أن بنية الدولة، أي أساس علاقتها مع المجتمع، هي علاقة مختلة في غياب انتخابات ديمقراطية ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة. وأيضا، يعتمد النظام بشكل أساسي على النفط، لا على أي صناعة محلية مستدامة ومتنوعة، فميزانية الدولة تعتمد بشكل أساسي على مداخيل النفط.

التغيير الذي حدث في سياسة الدولة في السنوات الخمسة الماضية أنها غيرت روايتها في التعامل مع المجتمع كدولة ريعية كانت تقول للمواطنين/ات، بشكل غير معلن، أنها ليست في حاجة لهم، بل هي من ترعاهم وتنفق عليهم، وتتمنن عليهم بمجانية الصحة والتعليم والخدمات العامة. كانت هذه البجاحة السلطوية تظهر عند حدوث أي مطالبات إصلاحية، كما أنها استخدمت أيضا من حين إلى آخر في الخطاب الملكي بغير مناسبة في كثير من الأحيان.

ما تغير في عهد سلمان وابنه محمد، أن الدولة أعادت صياغة النظام السلطوي بشكل جديد. فقامت بفرض رسوم على المواطنين/ات، وأصبحت تأخذ منهم ضرائب على المشتريات لا على الدخل، كما أنها قامت بفرض غرامات على كل شيء، وعندما أقول كل شيء، فذلك لأنها تعلن كل فترة عن نظام جديد مرفق برسوم جديدة على الأنشطة التجارية، والسياحية، والتنموية، والتعليمية، والخدماتية، فهي لم تترك مجالا إلا وفرضت عليه رسوم تعسفية، يبدو أن أكثر مثال قابل للسخرية هو فرض الدولة رسوم على مرتادي الشواطئ البحرية في مدينة جدة. إن انعدام أي شكل من أشكال الرقابة من قبل الناس على أداء الحكومة، فضلا عن محاسبتها، ينتج علاقة غير متكافئة، ينظر من خلالها للشعب على أنه مصدر من مصادر الدخل.

يتجلى صمود الأنظمة التسلطية في حرمان مواطنيها أبسط حقوق ممارسة النشاط المدني بكافة أشكاله، فالدولة التسلطية المقتدرة اقتصاديا قامت مع الوقت بتطوير أساليب للرقابة والسيطرة على كافة أشكال المشاركة الشعبية، والفردية أيضاً في المجال العام للعمل المدني، أي العمل للصالح العام للناس والمجتمع والبيئة. حتى أن أبسط أشكال العمل المدني في التبرع بالمال الخاص تم تقييده وتجييره لصالح النظام السلطوي عبر قنوات خاصة بهم، ولا أحد يعلم أين تذهب هذه الأموال على وجه الدقة وكيف يتم التصرف بها.

فضلا عن أن أصل العمل المدني هو كونه مساحة للتفاعل بين المواطنين والمواطنات فيما يهمهم من قضايا، أو مشاريع لا تتقاطع مع السلطة السياسية ولا تشكل تهديدا له. لكن طبيعة الدولة السلطوية يتجلى في إصرارها على أن يتم كل شيء من خلالها، وهذا من المستحيل أن يتم لأنه أمر يتجاوز قدرة أي دولة. لهذا يقوم النظام بصناعة العراقيل والقوانين التي تقيد فطرة الناس في التفكير والعمل لخدمة المجتمع، ومحاولة حل همومه، وقضاياه. يؤكد ابن خلدون حاجة الناس للتواصل فيما بينهم مشيراً بأن “الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدني بالطبع، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى العمران”.

إن كارثة تسلط الأنظمة القمعية يتجلى بوضوح في عرقلة الاجتماع البشري، الذي يعرف في وقتنا هذا بالعمل المدني، في مثالين صريحين من عالمنا العربي، في ليبيا القذافي، و في يمن عبدالله صالح. في حالة ليبيا، أحكم القذافي سيطرته على مفاصل الحياة، وهندس الحياة الاجتماعية حول مؤسسات الدولة فقط، بحيث لا ترى المواطن الليبي في الحياة العامة كفاعل، بل ميت وفي وضع لا ينفع ولا يضر كما يقال. وعندما حدثت الثورة وسقط النظام، كانت المأساة هي عدم قدرة المواطنين/ات في التعامل مع بعضهم البعض حول القضايا الشائكة، سواء المدنية أم السياسية، لأن أدوات العمل والتخاطب والتفاعل لم تكن موجودة في البنية الاجتماعية. لذلك، كانت محاولات أهل الإصلاح والساعين لسد الفجوة بالغة صعوبة في توحيد الجهود لأي قضية وملف ليبي، لأن آلية هذا العمل والنشاط لم تكن موجودة سابقا، ولم يعرفها أهل ليبيا إلا من خلال الكتب والمشاهدات العامة، أي لم تكن لديهم معرفة حقيقة بطبيعتها.

في الحالة اليمنية في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كان صالح مهتما بالسيطرة على مؤسسات الدولة، لكنه لم يقدر على السيطرة على المجتمع، لأن المجتمع اليمني له أساليبه المدنية والأهلية في التفاعل مع القضايا سواء الاجتماعية أو الاقتصادية. لهذا لا ينتظر اليمنين من الدولة شيء، فهم معتمدين على الخبرات والممارسات التي تراكمت لديهم عبر عقود من التوافقات المدنية والأهلية التي تسد العديد من الإشكاليات. عند حدوث الثورة في اليمن، ووقوع الفراغ السياسي، والعدوان على اليمن، ومع كافة الإشكاليات الاقتصادية في الحالة اليمنية، إلا أن الخبرة المدنية والأهلية هي التي ضمدت جراح الحالة اليمنية على أرض الواقع، على الرغم من تفشي المليشيات في اليمن، الأمر الذي كان سببه خارجيا وليس داخليا، وحتى ذلك لم يؤثر في التضامن الأهلي والمدني للصالح العام.

الفرق بين اليمن وليبيا هو أن اليمن، مع كافة الإشكاليات التي يعاني منها، به مقومات داخلية للسلم الاجتماعي بسبب الخبرات الأهلية والمدنية المتراكمة، على عكس الحالة الليبية. ومع الأسف فإن الحالة السعودية هي أقرب للنموذج الليبي من النموذج اليمني.

يعلم المستبد جيداً أن حجب النشاط المدني هو تقييد للطبيعة الإنسانية للمجتمع. فهو يعطل الإنسان ويصرفه عما ينفع المجال العام وينفع نفسه عبر توطين مفاهيم وممارسات مدنية. لذلك هو دائمًا ما يهدد الناس بخيار الدولة القمعية، أو الفوضى السياسية في حال حدوث فراغ سياسي، وهو بهذا التهديد يقول إنه لا بديل لكم غيري فهو يعلم جيداً أنه عند توفر حرية الممارسة المدنية لكافة أفراد المجتمع سيدرك الناس أنهم لا يحتاجون إلى توغل الدولة في كل تفاصيل الحياة اليومية، وأن الدولة في الأصل لها دور وظيفي محدود. لأجل هذا كله، ينبغي علينا أن نعي أن ضرر حجب الممارسة المدنية ليس وقتي فحسب، بل سيكون له تبعات جسيمة أخطرها هو تهديد السلم العام بين أطراف المجتمع في حال حدوث أي أزمة سياسية.